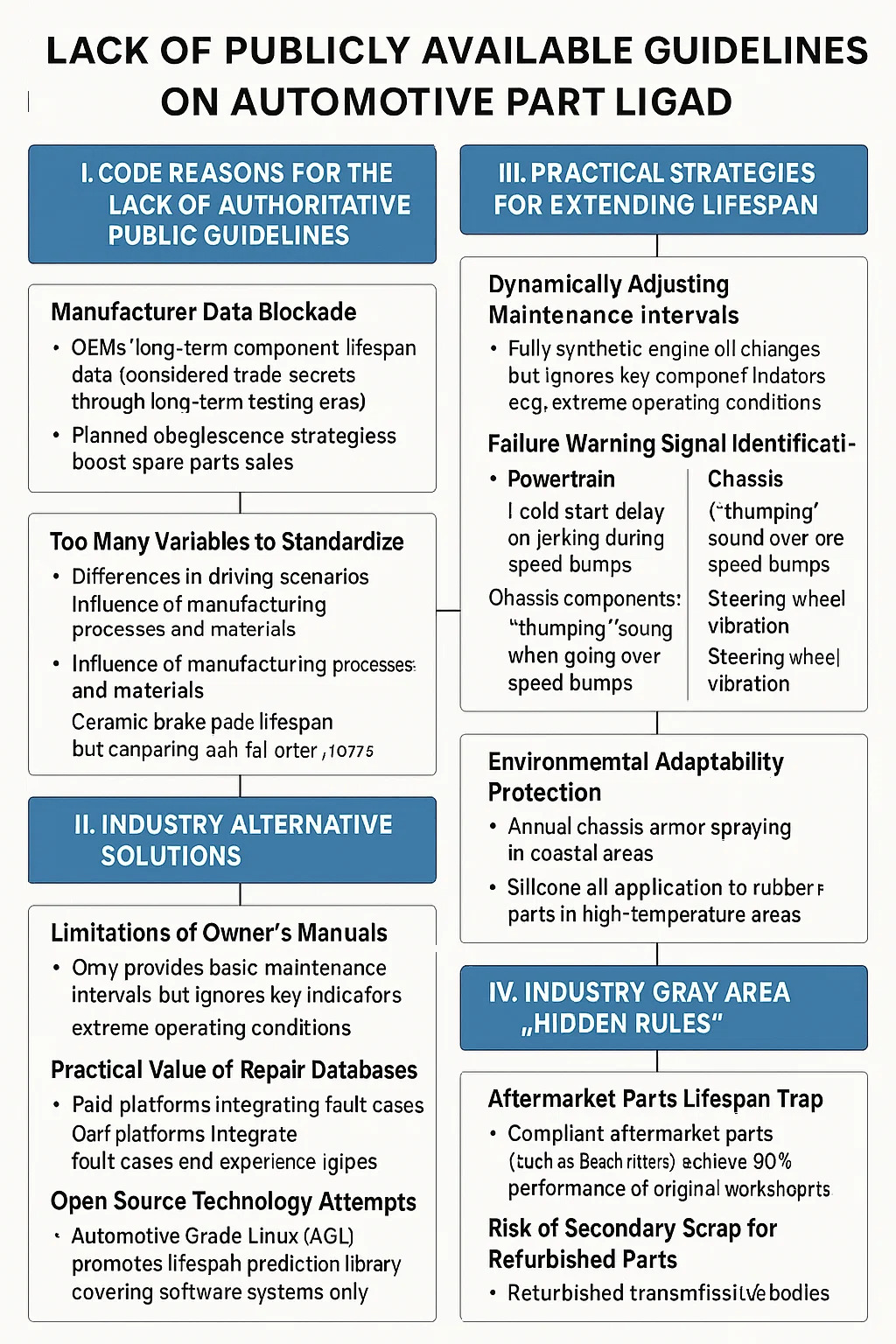

In der Kfz-Reparaturbranche gibt es keine einzige, öffentlich zugängliche Richtlinie, die die Lebensdauer aller umfassend abdeckt Automobilteile . Diese Situation ist auf die Komplexität der Branche und den Einfluss mehrerer Variablen zurückzuführen. Im Folgenden finden Sie eine Schlüsselanalyse dieser Faktoren:

I. Hauptgründe für das Fehlen maßgeblicher öffentlicher Richtlinien

• Blockade von Herstellerdaten: Die durch Langzeittests gesammelten Daten über die Lebensdauer von Komponenten (z. B. Zahnriemenbruchschwellen und Lagerverschleißkurven) gelten als Geschäftsgeheimnisse und werden nicht öffentlich bekannt gegeben.

Einige Autohersteller wenden sogar „geplante Obsoleszenz“-Strategien an, um sicherzustellen, dass Teile nach Ablauf der Garantiezeit ausfallen, und steigern so den Ersatzteilverkauf.

• Zu viele Variablen zum Standardisieren:

Unterschiede in den Fahrszenarien: Der Motorverschleiß ist mehr als doppelt so hoch wie bei Langstreckenfahrten auf der Autobahn; Fahrwerkskomponenten rosten in Bereichen mit Enteisungsmitteln 60 % schneller als in trockenen Bereichen.

Einfluss von Herstellungsprozessen und Materialien: Keramikbremsbeläge haben eine doppelt so lange Lebensdauer wie gewöhnliche Metallbeläge, kosten aber dreimal mehr; Die meisten Richtlinien vermeiden solche Vergleiche.

II. Alternative Branchenlösungen

• Einschränkungen von Bedienungsanleitungen: Bietet nur grundlegende Wartungsintervalle (z. B. Ölwechsel), ignoriert jedoch wichtige Warnindikatoren für Komponenten (z. B. Anzeichen von Verschleiß am Getriebeventilkörper). Empfehlungen für extreme Betriebsbedingungen (z. B. früher Differentialölwechsel nach Geländefahrten) werden nicht abgedeckt.

• Praxiswert von Reparaturdatenbanken: Kostenpflichtige Plattformen (z. B. AllData) integrieren Fehlerfälle und ermöglichen so die Abfrage hochfrequenter Fehlerstellen für bestimmte Modelle (z. B. Turbolader-Öllecks rund 100.000 km bei deutschen Autos).

Erfahrungsdatenbank leitender Techniker: Die Lebensdauer der Lichtmaschinenlager beträgt in japanischen Autos im Allgemeinen 150.000 km, während sie in amerikanischen Autos nur 80.000 km beträgt.

• Open-Source-Technologieversuche: Automotive Grade Linux (AGL) fördert die Entwicklung einer Algorithmenbibliothek zur Vorhersage der Lebensdauer, deckt derzeit jedoch nur Softwaresysteme ab, nicht die Hardware-Lebensdauer.

III. Praktische Strategien zur Verlängerung der Lebensdauer

• Wartungsintervalle dynamisch anpassen: Im dichten Verkehr muss das vollsynthetische Motoröl alle 8.000 km statt wie üblich alle 12.000 km gewechselt werden. Der Inspektionszyklus für Gummiteile in älteren Fahrzeugmodellen (Motorlager, Öldichtungen) wurde auf 6 Monate verkürzt, um plötzlichen Bruch zu verhindern.

• Identifizierung von Fehlerwarnsignalen

Antriebsstrang: Eine Kaltstartverzögerung von mehr als 3 Sekunden weist auf eine Verschlechterung der Kraftstoffpumpe hin; Ruckeln beim schnellen Beschleunigen weist auf eine Alterung der Zündspule hin.

Fahrwerkskomponenten: Ein „pochendes“ Geräusch beim Überfahren von Bodenschwellen weist auf einen Ausfall des Stoßdämpfers hin; Lenkradvibrationen deuten auf ein dynamisches Ungleichgewicht hin.

• Schutz der Umweltanpassungsfähigkeit

Jährliches Sprühen von Fahrgestellpanzerungen in Küstengebieten, um Salzkorrosion zu verzögern; Auftragen von Silikonöl auf Gummiteile in Hochtemperaturbereichen, um ein Aushärten zu verhindern.

IV. Branchengrauzone „Verborgene Regeln“

• Lebensdauerfalle für Aftermarket-Teile

Konforme Aftermarket-Teile (z. B. Bosch-Filter) erreichen 90 % der Leistung von Originalteilen, nicht gekennzeichnete Werkstattteile haben jedoch eine um 50 % reduzierte Lebensdauer.

• Risiko von Sekundärschrott für generalüberholte Teile

Bei generalüberholten Getriebeventilkörpern können verschlissene Ventilkerne wiederverwendet werden, wobei die Sekundärausfallrate innerhalb von 3 Monaten nach der Installation 40 % übersteigt.